La véritable vitesse d’un voilier ne vient pas seulement de ses voiles, mais d’une compréhension profonde des forces invisibles sous la coque. Cet article démystifie les principes de l’hydrodynamisme, de la forme de la carène à la portance de la quille, pour vous apprendre à « lire » l’eau. En maîtrisant ces concepts, vous transformerez votre navigation, optimiserez votre glisse et gagnerez en performance pure.

Pour de nombreux navigateurs, la performance se résume à une obsession pour la garde-robe de voiles et les réglages fins du gréement. On passe des heures à analyser le profil d’un génois ou la tension d’un pataras, oubliant que la plus grande bataille se joue sous la surface. Imaginez un pilote de course essayant d’améliorer ses chronos en se concentrant uniquement sur son moteur, sans jamais se soucier de ses pneus ou de l’aérodynamisme de sa carrosserie. C’est précisément ce que fait le plaisancier qui ignore l’hydrodynamisme : il néglige 50% de l’équation de la vitesse.

L’objectif de ce guide est de vous rendre visible cet univers invisible. Comprendre comment l’eau s’écoule autour de votre coque, comment votre quille agit comme une aile d’avion ou pourquoi votre sillage est une mine d’informations, c’est passer d’un statut de passager sur son bateau à celui de pilote en symbiose avec sa machine. Bien que des domaines comme l’aérodynamisme des voiles, le routage météo ou la stratégie de régate soient cruciaux, nous nous concentrerons ici exclusivement sur la danse silencieuse et puissante entre votre voilier et l’élément qui le porte. Nous allons décortiquer les principes de mécanique des fluides qui séparent une navigation laborieuse d’une glisse pure et exaltante.

Cet article va vous donner les clés pour analyser chaque composant de votre voilier, de l’étrave au safran, sous le prisme de l’hydrodynamisme. Vous découvrirez des concepts contre-intuitifs et des routines d’entretien qui font la différence entre un bon et un excellent navigateur.

Sommaire : Comprendre les forces sous-marines pour une glisse optimale

- La forme de votre coque détermine votre vitesse bien plus que vos voiles

- Votre quille, cet aileron sous-marin qui vous empêche de déraper

- Pourquoi un voilier plus lourd peut parfois aller plus vite qu’un léger

- La glisse parfaite commence sous la coque : la routine d’entretien que les régatiers appliquent

- Lisez votre sillage comme un livre ouvert sur vos performances

- Vous avez un bateau de course mais vous vous faites doubler ? Voici les réglages que vous négligez

- L’hélice, ce détail qui change tout pour votre vitesse sous voile et au moteur

- La quête de la vitesse absolue : l’ADN du voilier de sport

La forme de votre coque détermine votre vitesse bien plus que vos voiles

Dans l’imaginaire collectif, la puissance d’un voilier vient de ses voiles. En réalité, elles ne sont que le moteur. La véritable capacité à transformer cette énergie en vitesse réside dans la forme de la coque, ou carène. C’est elle qui dicte la résistance à l’avancement et le potentiel de vitesse maximal. Un voilier à déplacement classique est physiquement limité par sa « vitesse de coque », une barrière liée à sa longueur de flottaison. Pour dépasser cette limite, il faut changer de paradigme et passer en mode « planing ».

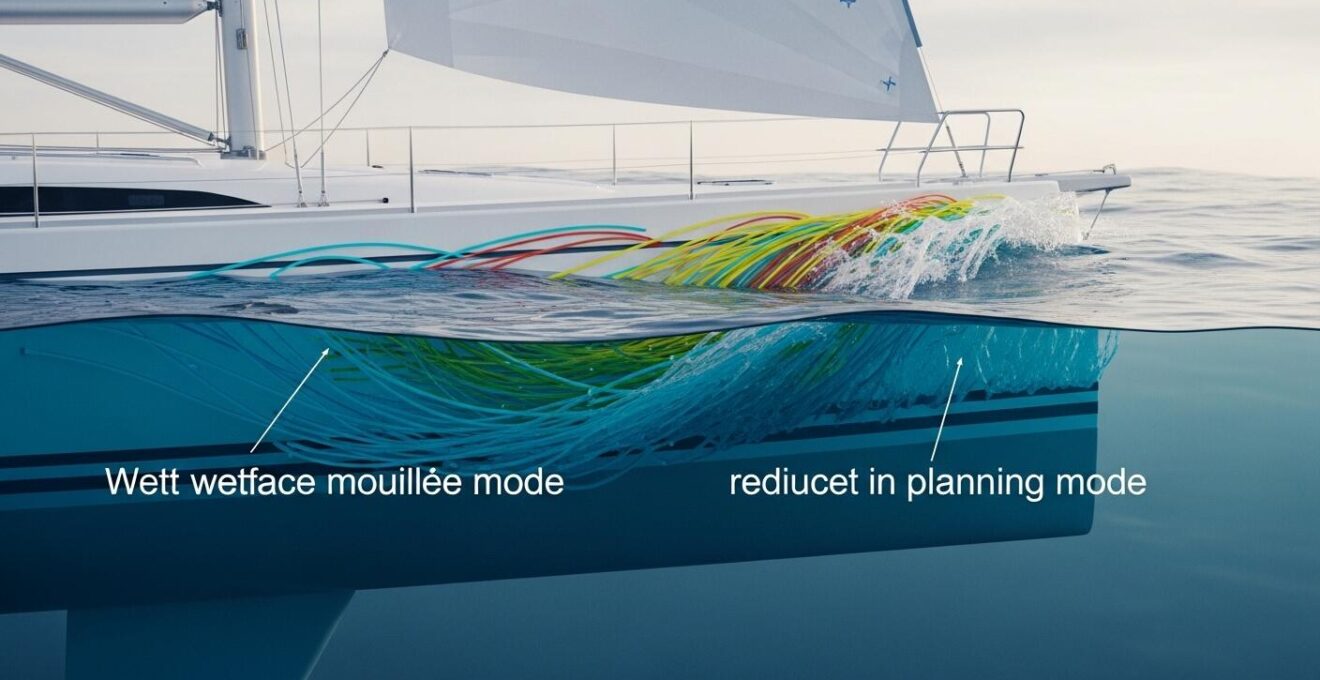

La magie opère grâce à une conception de carène spécifique qui permet au bateau de se soulever et de glisser sur l’eau, plutôt que de la fendre. La surface mouillée dynamique, c’est-à-dire la partie de la coque en contact avec l’eau, diminue drastiquement. Selon une explication détaillée sur le déjaugeage, cette réduction de la surface mouillée est la clé pour passer du mode archimédien au régime de planing et ainsi pulvériser la vitesse limite théorique. Comme le souligne un architecte naval expert, « La finesse de l’étrave est essentielle pour réduire la traînée générée par les vagues et améliorer la vitesse sans gaspiller d’énergie. »

Ce schéma illustre parfaitement la transition. À gauche, en mode déplacement, la coque est « enfermée » dans sa vague d’étrave. À droite, en mode planing, elle s’est affranchie de cette vague et la surface de contact est minimale. C’est cette transition qui permet aux voiliers modernes d’atteindre des vitesses autrefois inimaginables.

Étude de cas : La démocratisation du planing en Class40

Les voiliers de compétition modernes comme les Class40 sont conçus pour planer. Leurs carènes larges et plates à l’arrière, dites « tulipées », offrent un appui hydrodynamique exceptionnel. Aux allures portantes, ces bateaux passent systématiquement au planing, atteignant des vitesses de 20 à 25 nœuds. Cette performance n’est pas due à des voiles plus grandes, mais à une forme de coque qui maîtrise les principes de la mécanique des fluides pour s’extraire de l’eau.

Votre quille, cet aileron sous-marin qui vous empêche de déraper

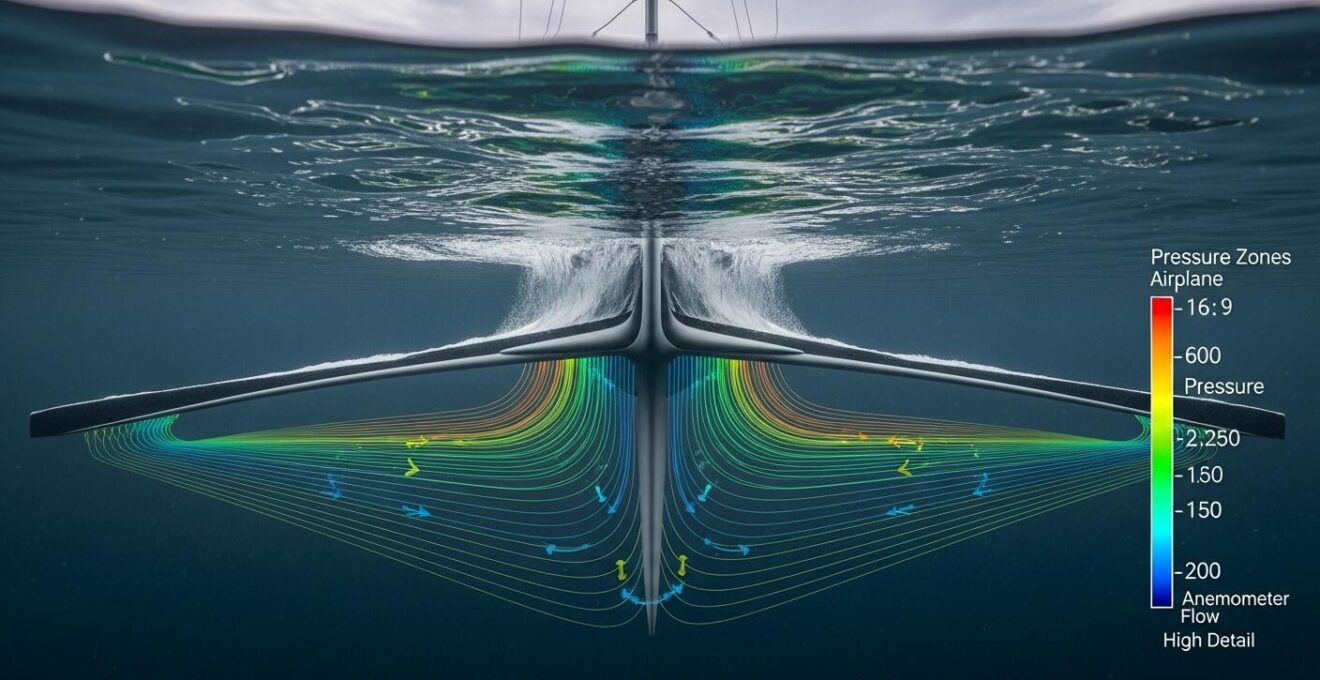

La quille est souvent perçue comme un simple poids assurant la stabilité. C’est une vision très réductrice. En réalité, la quille est une aile sous-marine, un plan porteur essentiel à la performance. Sans elle, un voilier soumis à la poussée latérale du vent ne ferait que déraper, incapable de remonter au vent. C’est la portance hydrodynamique générée par la quille qui contre cette dérive et permet au bateau de « mordre » dans l’eau.

Le principe est exactement le même que celui d’une aile d’avion. L’eau s’écoule plus vite sur la face externe (extrados) que sur la face interne (intrados), créant une dépression qui « aspire » le bateau au vent. Un ingénieur naval reconnu le résume ainsi : « La quille génère une portance comparable à celle d’une aile d’avion, ce qui permet au voilier de remonter efficacement au vent en limitant la dérive. » La forme, la surface et le profil de la quille sont donc des paramètres aussi cruciaux que le profil d’une voile.

Le choix du type de quille dépend directement du programme de navigation. Chaque conception représente un compromis entre performance, stabilité et contraintes de tirant d’eau. Comprendre ces différences est fondamental pour choisir un bateau adapté à ses besoins ou pour comprendre le comportement du sien.

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques des principaux types de quilles pour vous aider à y voir plus clair.

| Type de quille | Avantages | Inconvénients | Programme conseillé |

|---|---|---|---|

| Quille longue | Meilleure stabilité et remontée au vent | Plus lourde, moins maniable | Navigation côtière, zones à marées |

| Quille à bulbe | Bon compromis vitesse/stabilité | Plus sensible aux enfoncements | Croisière et régates |

| Bi-quille | Faible tirant d’eau, adapté aux échouages | Moins performante au près | Zones à faible profondeur, navigation côtière |

Pourquoi un voilier plus lourd peut parfois aller plus vite qu’un léger

L’adage « le poids est l’ennemi » est un mantra en course à la voile. Pourtant, cette affirmation mérite d’être nuancée. Dans certaines conditions, notamment dans une mer formée, un voilier plus lourd et bien équilibré peut conserver sa vitesse là où un voilier plus léger sera violemment stoppé par chaque vague. Le secret réside dans un concept appelé l’inertie positive. Un bateau lourd emmagasine plus d’énergie cinétique, ce qui lui permet de « traverser » les vagues sans perdre son erre.

Un expert en dynamique navale explique que « l’inertie positive d’un poids bien réparti permet au voilier de convertir l’énergie des vagues en propulsion, maintenant ainsi la vitesse dans une mer formée. » La clé n’est donc pas le poids en soi, mais sa répartition. Le centrage des masses est un facteur de performance fondamental. Les équipements lourds (réservoirs, batteries, mouillage) doivent être positionnés le plus bas et au centre du bateau que possible.

Cette optimisation a un impact direct sur le comportement marin. En effet, stocker les équipements lourds au centre et au plus bas du bateau peut réduire jusqu’à 30% le tangage selon le règlement de classe C30 2024, améliorant considérablement le passage dans la vague et le confort de l’équipage. Un bateau qui tangue moins maintient une ligne de flottaison plus constante et une propulsion plus efficace.

A contrario, le poids mal placé, surtout dans les hauts, est dévastateur pour la performance. Il augmente le moment de roulis et de tangage, rendant le bateau instable et lent. Pour optimiser votre voilier, il est donc crucial de :

- Réduire le poids en hauteur : privilégiez les équipements légers pour tout ce qui se trouve sur le pont ou dans le mât.

- Répartir le lest intelligemment : concentrez les charges lourdes autour du centre de gravité du bateau.

- Éviter les accessoires superflus : chaque équipement ajouté, surtout en hauteur comme un radar ou un enrouleur non optimisé, a un coût en performance.

La glisse parfaite commence sous la coque : la routine d’entretien que les régatiers appliquent

On peut avoir la plus belle carène du monde et les meilleurs réglages, si la surface sous-marine n’est pas parfaitement lisse, la performance s’effondre. La moindre aspérité, algue ou coquillage crée des turbulences dans l’écoulement de l’eau. Ces turbulences brisent le flux laminaire, cet écoulement idéal où les filets d’eau glissent parallèlement à la coque, et génèrent une traînée hydrodynamique considérable. C’est comme essayer de courir avec du papier de verre sous les chaussures.

La différence de performance est loin d’être anecdotique. On constate jusqu’à 1 nœud de perte de vitesse sur une coque encrassée par rapport à une coque propre. Sur une traversée de 24 heures, cela représente près de 24 milles de différence, soit plusieurs heures de navigation. Les régatiers le savent et leur obsession pour une coque parfaite n’est pas un caprice. Comme le confirme un test en conditions réelles, « même à faible vitesse de vent, un entretien impeccable de la surface de la coque optimise considérablement la performance globale en navigation. »

Atteindre ce niveau de finition demande une routine rigoureuse qui va bien au-delà d’un simple coup de nettoyeur haute pression. C’est un processus méthodique qui vise à obtenir une surface aussi proche que possible d’un miroir. Voici les étapes que les professionnels appliquent pour garantir une glisse optimale.

Checklist d’audit : Votre coque est-elle prête pour la performance ?

- Carénage annuel : Planifiez un nettoyage haute pression suivi d’un grattage manuel minutieux pour éliminer toute trace de balanes ou autres organismes marins.

- Finition de l’antifouling : Après application, procédez à un ponçage à l’eau avec un grain très fin pour obtenir une finition parfaitement lisse qui réduit la traînée.

- Polissage des appendices : Ne négligez pas la quille, le safran et l’hélice. Ces surfaces doivent être polies méticuleusement pour garantir un écoulement propre et efficace.

- Inspection pré-régate : Avant chaque sortie importante, une inspection visuelle (voire une plongée) est nécessaire pour s’assurer qu’aucune salissure ne s’est accrochée.

- Plan de nettoyage régulier : Dans les zones à fort encrassement, un nettoyage à flot par un plongeur toutes les quelques semaines peut être le meilleur investissement pour maintenir la vitesse.

Lisez votre sillage comme un livre ouvert sur vos performances

Le sillage n’est pas juste la trace que votre bateau laisse derrière lui ; c’est sa signature hydrodynamique. C’est un enregistrement en temps réel de la manière dont votre coque interagit avec l’eau et de l’énergie qu’elle dissipe. Un navigateur expérimenté peut diagnostiquer de nombreux problèmes de réglage ou d’assiette simplement en regardant l’eau à l’arrière du bateau. C’est un outil de feedback instantané, gratuit et incroyablement précis.

Le principe est simple : toute turbulence est de l’énergie perdue. Comme le résume un moniteur de voile expérimenté, « un sillage plat est le signe d’une glisse optimale, tandis qu’un sillage turbulent révèle une traînée excessive et une perte d’énergie. » Un sillage large avec de grands remous à l’arrière indique que votre tableau arrière « s’enfonce » dans l’eau, créant une énorme traînée de forme. Cela peut être dû à une mauvaise répartition des poids (trop de charge à l’arrière) ou à une vitesse inadaptée pour la carène.

Les tourbillons sur les côtés du sillage, appelés tourbillons de Kelvin, sont également révélateurs. Une forte présence de ces tourbillons peut indiquer une utilisation excessive du safran. Chaque fois que vous donnez un grand coup de barre, vous mettez le safran en travers du flux d’eau, ce qui agit comme un frein puissant et génère des turbulences. Une bonne conduite consiste à minimiser les mouvements de barre pour conserver un flux aussi propre que possible. L’analyse du sillage est donc un art qui permet d’optimiser sa navigation en continu.

Étude de cas : Corriger un sillage asymétrique pour gagner en vitesse

Lors d’un test, un voilier de croisière affichait un sillage visiblement asymétrique, avec plus de turbulences d’un côté que de l’autre. L’analyse a montré que le barreur avait tendance à sur-compenser avec le safran pour maintenir le cap. En ajustant légèrement la répartition des poids à bord et en adoptant une conduite plus fine, le sillage est redevenu symétrique et plat. Le résultat a été une amélioration mesurable de la vitesse moyenne, simplement en apprenant à lire et à corriger cette signature hydrodynamique.

Vous avez un bateau de course mais vous vous faites doubler ? Voici les réglages que vous négligez

Posséder un voilier performant ne garantit pas la vitesse. L’écart entre le potentiel d’un bateau et sa performance réelle sur l’eau réside souvent dans une série de réglages fins que beaucoup de navigateurs, même expérimentés, ont tendance à sous-estimer. Au-delà des réglages de voiles évidents, ce sont des ajustements liés à l’hydrodynamisme qui libèrent les derniers dixièmes de nœud si difficiles à obtenir.

L’assiette longitudinale est le réglage le plus important souvent négligé, capable de libérer plusieurs nœuds de vitesse en optimisant la surface mouillée.

– Régleur de voile expert, Article technique sur les réglages de dériveurs

Cette citation met en lumière le facteur le plus critique : l’assiette longitudinale (l’équilibre avant/arrière). En déplaçant simplement le poids de l’équipage de quelques centimètres, on modifie la ligne de flottaison, la forme de la carène immergée et donc la surface mouillée. Par petit temps, on cherche à reculer les poids pour soulever l’étrave et réduire la surface de friction. Dans la brise, on avance pour éviter que le tableau arrière ne « traîne » dans l’eau.

Ces micro-ajustements sont la clé pour adapter en permanence la forme de la coque aux conditions et à l’allure. Voici trois réglages hydrodynamiques souvent négligés qui font toute la différence :

- Ajuster l’assiette avec l’équipage : Le déplacement coordonné de l’équipage est un réglage actif. Avancer dans les surventes pour aider le bateau à passer les vagues, reculer dans les adonnantes pour libérer l’arrière et favoriser le surf ou le planing.

- Maintenir une légère pression sur la barre : Une barre « morte » est inefficace. Une légère pression constante indique que le safran travaille et génère de la portance, participant à la remontée au vent. Trouvez l’angle de gîte qui vous donne ce léger « feeling » dans la barre.

- Synchroniser gîte et barre : En cas de survente, l’instinct est de donner un grand coup de barre pour lofer. Un régatier va plutôt choquer légèrement l’écoute de grand-voile pour contrôler la gîte, tout en utilisant un minimum de barre. Cela évite de « freiner » le bateau avec le safran.

L’hélice, ce détail qui change tout pour votre vitesse sous voile et au moteur

Sous voile, le moteur est éteint, mais un élément de la propulsion continue d’interagir avec l’eau : l’hélice. Si vous possédez une hélice à pales fixes traditionnelle, vous traînez en permanence un frein hydrodynamique considérable. Les pales fixes, optimisées pour la propulsion au moteur, génèrent une énorme résistance lorsqu’elles sont immobiles ou en rotation libre dans le sillage du bateau. Cette traînée est loin d’être négligeable.

Selon une étude récente sur les hélices de bateau en 2025, la perte de vitesse due à une hélice fixe en navigation sous voile se situe en moyenne entre 0,5 et 1 nœud. C’est une pénalité énorme, équivalente à celle d’une coque sale. Pour tout navigateur soucieux de performance, laisser une hélice fixe sous sa coque est un non-sens. C’est pourquoi le marché a développé des alternatives performantes.

Les solutions modernes visent toutes à minimiser cette traînée. Les hélices repliables (bec de canard) referment leurs pales lorsque le moteur est coupé, offrant un profil hydrodynamique très fin. Les hélices à mise en drapeau orientent leurs pales parallèlement au flux d’eau, réduisant ainsi drastiquement la résistance. Le choix entre ces options dépend du compromis recherché entre performance sous voile, efficacité au moteur (notamment en marche arrière) et budget.

Une hélice repliable ou à mise en drapeau est l’investissement le plus rentable pour améliorer la performance sous voile en réduisant la traînée.

– Spécialiste propulsion marine, Analyse des hélices haute performance 2025

À retenir

- La forme de la coque et sa capacité à planer sont plus déterminantes pour la vitesse que les voiles.

- La quille et le safran sont des ailes sous-marines qui génèrent de la portance pour contrer la dérive.

- Une bonne répartition du poids et l’inertie peuvent rendre un bateau lourd plus rapide dans la mer formée.

- Un entretien méticuleux de la coque pour assurer une surface lisse peut faire gagner jusqu’à 1 nœud.

- Le sillage est un indicateur en temps réel de l’efficacité de votre glisse et de la qualité de vos réglages.

La quête de la vitesse absolue : l’ADN du voilier de sport

Comprendre et optimiser les principes hydrodynamiques fondamentaux est le socle de la performance. C’est en maîtrisant la glisse « classique » que les architectes navals et les équipes de course peuvent repousser les limites et innover. La quête de la vitesse absolue est une course technologique où chaque composant est analysé pour réduire la traînée, la friction ultime qui s’oppose au mouvement.

La révolution la plus spectaculaire de ces dernières années est sans conteste l’avènement des foils. Ces appendices, agissant comme des ailes d’avion immergées, permettent, à une certaine vitesse, de soulever entièrement la coque hors de l’eau. En s’affranchissant du contact avec la surface, le bateau annule presque entièrement la traînée de vague et de friction. Le voilier ne navigue plus, il vole. Comme le précise Alex Reid, développeur en chef pour SailGP, les foils « ont révolutionné la navigation sportive en soulevant la coque hors de l’eau, annulant presque la traînée et permettant des vitesses jusqu’à 15% supérieures. »

Cette sophistication n’est pas limitée aux voiliers « volants ». La conception des carènes elles-mêmes a atteint un niveau de précision inégalé grâce aux outils numériques. Les architectes navals utilisent la simulation numérique des fluides (CFD) pour tester des centaines de formes de coques et d’appendices virtuellement. Ces simulations permettent de visualiser les écoulements, de quantifier la traînée et d’optimiser les profils avec une précision qui permet de gagner de précieux dixièmes de nœud sur l’eau.

Que ce soit par un entretien méticuleux, des réglages fins ou des innovations de rupture, l’objectif reste le même : comprendre et maîtriser la danse avec l’eau. Mettre en pratique ces conseils est l’étape suivante pour transformer radicalement vos sensations et vos performances sur l’eau.

Questions fréquentes sur l’hydrodynamisme du voilier

Que signifie un sillage avec des tourbillons importants ?

La présence de tourbillons de Kelvin indique une perte d’énergie importante liée à une mauvaise assiette ou à une utilisation excessive du safran.

Comment corriger un sillage asymétrique ?

Ajuster l’usage du safran et la répartition de la charge pour réduire la traînée et améliorer la symétrie.