La navigation côtière est bien plus qu’une étape : c’est une discipline stratégique où l’intelligence situationnelle du marin prime sur la technologie.

- Elle transforme les contraintes (courants, reliefs, météo locale) en de véritables avantages tactiques.

- Le cerveau humain, grâce à une observation fine, devient un outil de prédiction et de sécurité plus performant qu’un simple GPS.

Recommandation : Abordez votre prochaine sortie côtière non comme un transit, mais comme une opportunité d’engager un dialogue intime avec le paysage marin.

Le grand large fascine. Il est synonyme d’aventure, de traversées sans fin sous un ciel pur, loin des tracas terrestres. Pour beaucoup de navigateurs, la navigation côtière n’est qu’un prélude, une zone de contraintes à quitter au plus vite : le trafic, les roches, les fonds changeants. Cette vision, pourtant si répandue, occulte une vérité fondamentale. La côte n’est pas une antichambre, mais un théâtre d’une richesse et d’une complexité inouïes, un terrain de jeu où s’exprime le véritable art de naviguer.

Loin d’être une simple navigation « facile », elle exige une attention de tous les instants, une lecture sensible du moindre frémissement de l’eau, du dessin d’un nuage ou de la couleur d’un courant. C’est une discipline qui réclame plus qu’une confiance aveugle en l’électronique ; elle demande un véritable dialogue avec le paysage. De la gestion des effets de site à l’exploitation des brises thermiques, en passant par la complexité de la navigation nocturne à proximité des feux ou la gestion d’une mer formée près des caps, la bande littorale est une école d’excellence. Elle nous apprend à observer, à anticiper et à composer avec les éléments dans une chorégraphie nautique où l’expérience et l’intuition retrouvent leurs lettres de noblesse.

Cet article propose de changer de perspective. Il ne s’agit pas de dénigrer l’appel du large, mais de célébrer la navigation côtière comme une fin en soi. Une pratique où chaque mille parcouru est une leçon, chaque anse un micro-royaume avec ses propres règles, et chaque trace sur la carte une histoire de décisions et d’adaptations. Nous allons explorer comment transformer cette zone de « dangers » en un allié stratégique et poétique.

Pour naviguer à travers les subtilités de cet art, cet article explore les multiples facettes de la lecture du paysage marin. Chaque section vous dévoilera une clé pour mieux comprendre et interagir avec l’environnement côtier.

Sommaire : L’art de la navigation à vue : pourquoi la côte est le meilleur des terrains de jeu

- Ce que votre carte marine vous dit que votre GPS ne vous dira jamais

- La méthode des trois relèvements qui vous positionne au mètre près

- Pourquoi les accidents les plus graves arrivent souvent à moins d’un mille de la côte

- L’art de voir sans regarder : comment votre cerveau peut devenir le meilleur des radars

- Le secret des anciens pour naviguer à la voile même sans vent météo

- Le ciel est votre bulletin météo le plus fiable, si vous savez le déchiffrer

- Comment trouver les « ascenseurs à courant » cachés sur votre carte marine

- La plus belle route n’est jamais la ligne droite : l’art de tracer son sillage

Ce que votre carte marine vous dit que votre GPS ne vous dira jamais

À l’ère du numérique, l’écran du GPS est devenu le centre de notre attention, reléguant la carte papier au rang de simple sauvegarde. C’est une erreur fondamentale. Le GPS indique une position, un point mathématique sur un fond de carte simplifié. La carte marine, elle, raconte une histoire. Elle est le fruit de siècles d’hydrographie, une synthèse d’informations invisibles à l’écran mais vitales pour la sécurité et la stratégie. Elle ne se contente pas de dire « vous êtes ici », elle explique « voici où vous êtes ».

La carte détaille la nature des fonds (sable, roche, vase), une information cruciale pour un mouillage réussi et sécurisé. Elle signale la présence de câbles ou de pipelines sous-marins, des dangers totalement absents des GPS grand public. Elle hiérarchise les amers, ces points de repère sur la côte, permettant au navigateur de construire une image mentale de son environnement. C’est cette richesse d’information qui permet une véritable intelligence situationnelle.

Ignorer ces détails, c’est se priver d’un niveau de compréhension essentiel. Cela explique en partie pourquoi une mauvaise connaissance des fonds est une cause majeure d’incidents au mouillage. La carte marine n’est pas qu’un outil de positionnement, c’est le véritable décodeur du paysage qui s’offre à vous.

Une carte marine détaillée reste incontournable car elle indique des dangers invisibles pour les systèmes GPS grand public, notamment les câbles sous-marins.

– Expert en navigation marine – C-MAP, Application C-MAP

Voici les informations clés qu’elle seule peut vous offrir :

- La nature des fonds : Essentielle pour garantir la tenue de votre ancre.

- Les amers remarquables : Ils permettent de valider visuellement votre position.

- Les zones réglementées : Parcs marins, zones de vitesse limitée ou d’interdiction.

- Les dangers immergés : Câbles, épaves et autres obstructions non signalées par le GPS.

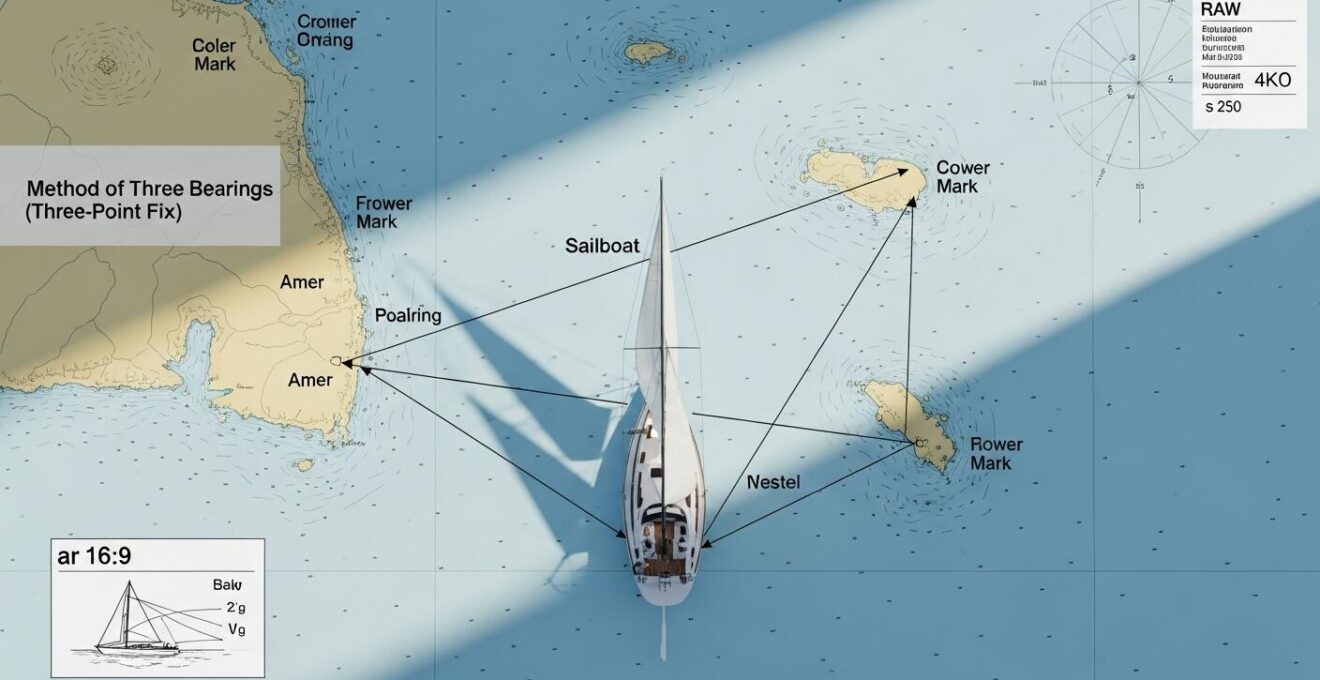

La méthode des trois relèvements qui vous positionne au mètre près

Faire le point sans l’aide du satellite est un savoir-faire essentiel qui renforce la confiance et la sécurité. Parmi les techniques de navigation à vue, la méthode des trois relèvements est sans doute la plus élégante et la plus précise. Elle consiste à viser trois amers (un clocher, un phare, une pointe de cap) identifiables sur la carte et dans le paysage, et à mesurer leur azimut au compas. En reportant ces trois droites sur la carte, leur intersection forme un petit triangle, appelé « chapeau », au centre duquel se trouve votre position.

La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité et sa rigueur. Elle demande de la rapidité pour que le bateau ne se déplace pas trop entre les mesures, et de la précision dans la correction des angles (déclinaison magnétique et déviation du compas). Le choix des amers est également crucial : idéalement, ils doivent être répartis sur un large arc angulaire pour donner un triangle de position le plus petit et donc le plus précis possible.

Comme le souligne le skipper professionnel Jean-Marc Leclerc dans ses écrits sur les « Techniques avancées de navigation côtière », cette sélection est un art. C’est le « dialogue » entre l’œil qui observe, la main qui tient le compas et l’esprit qui interprète la carte. Maîtriser cette technique, c’est se réapproprier sa position, la comprendre intimement, bien au-delà du point froid affiché par un écran.

Checklist d’audit : Votre technique de relèvement est-elle infaillible ?

- Choix des amers : Avez-vous choisi trois points facilement identifiables, bien répartis angulairement ?

- Rapidité de la mesure : Avez-vous effectué les trois visées dans un intervalle de temps très court pour minimiser le déplacement du bateau ?

- Correction des angles : Avez-vous appliqué la déclinaison et la déviation propres à votre navire pour passer du cap compas au cap vrai ?

- Précision du tracé : Votre report sur la carte avec une règle Cras est-il méticuleux pour éviter les erreurs de parallaxe ?

- Analyse du résultat : La taille de votre « chapeau » est-elle cohérente ? Un grand triangle indique souvent une erreur dans l’une des étapes.

Pourquoi les accidents les plus graves arrivent souvent à moins d’un mille de la côte

L’intuition nous soufflerait que le danger est au large, dans l’immensité et la solitude. Pourtant, les statistiques racontent une tout autre histoire, bien plus contre-intuitive. Une part écrasante des incidents maritimes se produit à proximité immédiate du littoral. En effet, près de 84% des accidents de navigation surviennent à moins d’un mille de la côte, selon les données de sécurité des transports. Cette réalité s’explique par une combinaison de facteurs physiques et psychologiques.

Physiquement, la zone côtière concentre les dangers : fonds rocheux, courants violents, hauts-fonds non cartographiés, et un trafic maritime souvent dense. Les effets de site, comme une accélération soudaine du vent entre une île et la côte (effet Venturi), peuvent surprendre le marin le plus aguerri. Un cas d’étude fréquent est celui d’un bateau chavirant dans une rafale inattendue alors qu’il se croyait à l’abri, simplement parce que le relief local a canalisé et amplifié le vent.

Psychologiquement, la proximité de la terre engendre un faux sentiment de sécurité. Après une longue navigation, l’approche du port peut entraîner une baisse de la vigilance, un phénomène connu sous le nom de « cécité d’inattention ». L’équipage, fatigué et déjà tourné vers l’atterrissage, peut manquer un détail crucial : une bouée mal positionnée, un autre navire manœuvrant, un changement de la force du courant. C’est dans ces derniers milles, quand on pense que le plus dur est fait, que la concentration doit être maximale.

L’art de voir sans regarder : comment votre cerveau peut devenir le meilleur des radars

En navigation, le danger vient rarement de ce que l’on fixe. Il émerge des côtés, de la périphérie : un clapot qui se forme anormalement, signe d’un courant ou d’un haut-fond ; un casier à la dérive ; un autre voilier dont la route converge lentement avec la nôtre. Le radar et l’AIS sont des aides précieuses, mais notre outil de détection le plus puissant reste notre propre cerveau, et plus particulièrement sa capacité à traiter la vision périphérique.

La science confirme l’importance de cette faculté. Comme l’indiquent des recherches, la vision périphérique est cruciale car elle permet de détecter des éléments en mouvement sans avoir à les fixer directement. Le navigateur expérimenté ne scanne pas l’horizon point par point. Son regard est détendu, presque flou, mais son cerveau est en alerte maximale, traitant en permanence le flux d’informations qui provient de l’ensemble de son champ de vision. C’est un état de conscience active, une forme de méditation en mouvement.

Cet « œil marin » se cultive. Il s’entraîne par des exercices simples : balayer l’horizon sans jamais s’arrêter sur un objet, porter son attention sur les changements subtils à la surface de l’eau, ou encore s’astreindre à un scan visuel complet de l’environnement à intervalles réguliers. Des études ont montré que les marins qui pratiquent cette technique réagissent significativement plus vite aux obstacles et aux changements de conditions. Ils ne se contentent pas de regarder, ils voient. Leur cerveau est devenu le meilleur des radars, capable d’anticiper bien avant que l’alarme électronique ne retentisse.

Le secret des anciens pour naviguer à la voile même sans vent météo

Le cauchemar du voilier : le calme plat, la « pétole ». Le moteur devient alors le seul recours. Pourtant, les anciens marins, dépourvus de cette aide mécanique, savaient exploiter des forces subtiles pour continuer leur route. La navigation côtière est le théâtre privilégié de ces phénomènes, de ces vents qui ne figurent pas sur les cartes météo générales mais qui sont d’une fiabilité remarquable.

Le plus connu est la brise thermique. Durant une journée ensoleillée, la terre chauffe plus vite que la mer. L’air chaud terrestre s’élève, créant un appel d’air qui vient de la mer : c’est la brise de mer, un vent modéré et régulier qui se lève en début d’après-midi et permet de naviguer le long des côtes. La nuit, le phénomène s’inverse. La terre se refroidit plus vite, et c’est un vent de terre qui s’établit. Ce « moteur naturel », comme le décrivent les météorologistes, est un allié précieux pour la voile légère.

À ces brises s’ajoutent les vents de pente, ou vents catabatiques, où l’air refroidi la nuit sur les reliefs « dégringole » vers la mer. Mais le vent n’est pas la seule force. Les anciens jouaient aussi avec les courants et le ressac. Un bon marin sait identifier sur la carte les zones de courants favorables, même faibles, et les utiliser pour progresser. Il sait aussi que le ressac, cette petite vague qui revient de la côte, peut parfois donner une impulsion suffisante pour garder un minimum de erre et de manœuvrabilité. Observer la surface de l’eau pour repérer ces veines de courant devient alors un art essentiel.

Le ciel est votre bulletin météo le plus fiable, si vous savez le déchiffrer

Les applications météo sont devenues d’une précision redoutable. Elles fournissent des modèles, des probabilités, des animations. Mais elles ne remplaceront jamais l’observation directe du ciel au-dessus de sa tête. Le ciel est un livre ouvert qui annonce, avec plusieurs heures d’avance, les changements à venir. Apprendre à le déchiffrer est une compétence fondamentale, particulièrement en zone côtière où la météo peut évoluer à une vitesse fulgurante.

La clé réside dans la reconnaissance des nuages et de leur séquence d’apparition. L’arrivée de cirrus, ces nuages de haute altitude en forme de filaments blancs et soyeux, est souvent le premier signe avant-coureur de l’approche d’une dépression. S’ils s’épaississent pour former un voile laiteux, le cirrostratus, qui crée parfois un halo autour du soleil ou de la lune, la dégradation est quasi certaine. C’est le signal qu’il faut commencer à penser à réduire la voilure ou à chercher un abri.

Inversement, un « ciel de traîne », caractérisé par de gros cumulus blancs (les « moutons ») se déplaçant rapidement sur un fond de ciel bleu profond après une averse, est le signe d’une amélioration et d’un temps instable mais maniable. Chaque type de nuage raconte une histoire sur la stabilité de l’air, l’humidité et les mouvements atmosphériques. Savoir faire la différence entre un cumulus de beau temps, plat et inoffensif, et un cumulonimbus menaçant, bourgeonnant et sombre à sa base, est une question de sécurité. Cette lecture sensible du ciel offre une autonomie et une capacité d’anticipation que nulle technologie ne peut égaler.

Comment trouver les « ascenseurs à courant » cachés sur votre carte marine

Le courant de marée est l’un des éléments les plus puissants de la navigation côtière. L’ignorer, c’est risquer de se retrouver à faire du sur-place, voire à reculer. Le maîtriser, c’est transformer une force contraire en un allié précieux, un véritable « ascenseur » qui peut vous faire gagner des heures sur un trajet. Ces veines de courant, favorables comme défavorables, sont toutes indiquées sur les cartes marines détaillées.

Les cartes du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) sont une référence en la matière. Elles indiquent, par des symboles et des tableaux, la direction et la force du courant pour chaque heure de la marée. En France, ces documents sont d’une fiabilité remarquable, avec une précision supérieure à 90% sur la vitesse et la direction des courants dans les zones littorales. Savoir interpréter ces informations est la clé pour planifier une route intelligente.

L’art ne consiste pas seulement à suivre le courant principal. Il s’agit aussi de dénicher les « contre-courants ». Près des pointes et à l’intérieur des baies, il se forme souvent des courants secondaires qui vont dans le sens inverse du flux principal. Un navigateur astucieux qui doit remonter un fort courant pourra ainsi longer la côte au plus près pour bénéficier de ces contre-courants et progresser là où d’autres sont à la peine. La consultation des Atlas des courants et l’observation des bouées, qui s’inclinent sous la force de l’eau, permettent de valider en temps réel les informations de la carte.

À retenir

- La navigation côtière est une discipline stratégique qui valorise l’observation et l’intelligence situationnelle.

- La carte marine est un outil de décodage du paysage bien plus riche qu’un simple GPS.

- La majorité des accidents survient près des côtes, souvent par un excès de confiance.

- Le cerveau et la vision périphérique sont les meilleurs radars pour anticiper les dangers.

- Les brises locales et les courants sont des moteurs naturels qui permettent de naviguer intelligemment.

La plus belle route n’est jamais la ligne droite : l’art de tracer son sillage

En navigation, l’obsession de la ligne droite, du « cap direct » entre le point A et le point B, est souvent le chemin le plus long et le moins confortable. Le véritable art du routage côtier consiste à dessiner une courbe élégante et efficace, un sillage qui compose avec les éléments au lieu de les affronter. C’est une chorégraphie où le navigateur est à la fois le danseur et le chorégraphe.

Tracer son sillage, c’est intégrer toutes les informations patiemment collectées : la lecture du ciel, l’analyse des courants sur la carte, l’observation du clapot. Une route optimisée suivra une veine de courant favorable, même si cela implique de s’écarter de la route directe. Elle longera une côte pour se protéger d’une houle désagréable ou pour profiter d’un contre-courant. Elle intégrera les heures de marée comme une variable fondamentale du plan de route.

Cette approche demande une certaine flexibilité, une capacité à improviser. La plus belle route est celle qui s’adapte aux conditions changeantes, qui sait saisir l’opportunité d’une bascule de vent ou d’un courant plus fort que prévu. C’est un état d’esprit qui privilégie l’intelligence et l’harmonie sur la force brute. En fin de compte, le sillage laissé derrière le bateau n’est pas seulement la trace de son passage ; c’est la signature du navigateur, le témoignage visible de sa compréhension intime du milieu marin.

Pour mettre en pratique ces conseils, l’étape suivante consiste à aborder votre prochaine navigation avec un regard neuf. Considérez la côte non plus comme une limite, mais comme votre partenaire de jeu stratégique.