En résumé :

- La réussite d’une manœuvre de port repose sur une préparation méticuleuse, pas sur l’improvisation.

- Comprendre et utiliser les forces comme le pas d’hélice et le courant transforme des contraintes en alliés.

- La communication claire avec l’équipage et la capitainerie est aussi cruciale que le pilotage.

- Des outils comme les gardes ou le propulseur d’étrave sont des sécurités, pas des substituts à la compétence.

- La maîtrise de la lenteur et du calme est la clé pour transformer le stress en contrôle total.

L’approche du port. Pour de nombreux navigateurs, ce moment devrait signer la fin d’une belle journée en mer. Pourtant, il se transforme souvent en une montée d’adrénaline et de stress. Les voix s’élèvent, les gestes se précipitent, et la manœuvre d’accostage vire au cauchemar sous le regard des voisins de ponton. Cette appréhension n’est pas une fatalité. Contrairement aux idées reçues, une manœuvre de port réussie ne dépend que très peu de la force ou d’un coup de barre « magique » de dernière seconde. Elle est avant tout une chorégraphie, un ballet nautique où chaque mouvement est anticipé, préparé et exécuté avec calme.

Loin de la navigation au large où l’horizon est dégagé, ou des subtilités du réglage des voiles, le port est un environnement clos, dense et rempli d’obstacles. C’est un exercice de précision qui exige non pas de la force, mais une intelligence situationnelle. Il s’agit de comprendre et de dialoguer avec les forces en jeu : le vent, le courant, et les réactions de votre propre bateau. Cet article n’est pas une simple liste de techniques ; c’est une méthode pour décomposer la complexité, construire la confiance et transformer chaque arrivée au port en une démonstration de maîtrise et de sérénité.

Ce guide détaillé vous expliquera, étape par étape, comment transformer votre approche des manœuvres portuaires. En adoptant les bons réflexes et en comprenant les principes fondamentaux, vous retrouverez le plaisir de naviguer, du départ jusqu’à l’amarrage final.

Sommaire : La méthode complète pour maîtriser vos manœuvres de port

- La checklist infaillible pour une arrivée au port sans cris ni panique

- Comment votre hélice vous fait déraper (et comment en faire votre meilleur allié)

- La garde : cette aussière magique qui vous sortira des situations les plus désespérées

- Ce qu’il faut dire (et ne pas dire) sur le canal 9 de la VHF en arrivant au port

- Accoster à Saint-Tropez un 15 août : mission impossible ?

- Comment utiliser le courant pour réussir sa manœuvre de port à tous les coups

- Le propulseur d’étrave est-il un gadget ou un équipement de sécurité indispensable ?

- La voile facile : comment manœuvrer votre voilier sans effort et en toute confiance

La checklist infaillible pour une arrivée au port sans cris ni panique

La panique au moment d’accoster n’est que le symptôme d’un manque de préparation. Une manœuvre sereine commence bien avant de franchir la première digue du port. C’est dans ces minutes d’anticipation que se joue 90% du succès. Il s’agit de transformer l’improvisation en une routine bien huilée, une véritable chorégraphie où chaque membre d’équipage connaît son rôle et où le matériel est prêt à l’emploi. Cette phase de préparation est la meilleure assurance contre le stress. En effet, il est prouvé que près de 60% des incidents en port sont liés à une préparation insuffisante.

La première étape consiste à préparer le bateau. Les amarres doivent être sorties, passées aux bons endroits (chaumards, taquets) et prêtes à être données à terre. Les pare-battages sont positionnés à la bonne hauteur et du bon côté, en anticipant le type d’amarrage (catway, quai, etc.). Cette simple action matérielle a un effet psychologique puissant : elle met le skipper et l’équipage en « mode manœuvre », concentrés et prêts.

Le skipper est seul maître à bord, seul responsable de sa manœuvre. Il doit s’assurer que tout le monde a bien compris ce qui va se passer.

– Guide pratique Manoeuvres Port Voilier, Scribd – Guide Pratique Manoeuvres Port

Le briefing de l’équipage est la seconde clé. Il ne s’agit pas de crier des ordres, mais de communiquer un plan clair. Qui est responsable de l’amarre avant ? Qui gère la défense arrière ? Quel est le signal pour « filer » ou « reprendre » du mou ? Un langage simple, des gestes clairs et un plan A (et même un plan B) connu de tous permettent d’éviter la confusion qui mène aux erreurs. Le skipper ne pilote pas seulement son bateau, il dirige une petite équipe vers un objectif commun.

Checklist d’audit : Votre préparation à la manœuvre

- Points de contact : Lister tous les points où le bateau touchera le quai ou le catway et s’assurer qu’un pare-battage est positionné.

- Collecte : Inventorier toutes les amarres nécessaires (pointes, gardes) et s’assurer qu’elles sont claires et prêtes à être lancées.

- Cohérence : Confronter le plan d’amarrage (bâbord, tribord, marche arrière) avec les conditions réelles (vent, courant, place disponible).

- Mémorabilité/émotion : Répéter le rôle de chaque équipier avec des mots simples pour s’assurer que le message est compris sans stress.

- Plan d’intégration : Définir à l’avance le « plan B » si la première approche échoue (ex: refaire un tour, demander de l’aide).

Comment votre hélice vous fait déraper (et comment en faire votre meilleur allié)

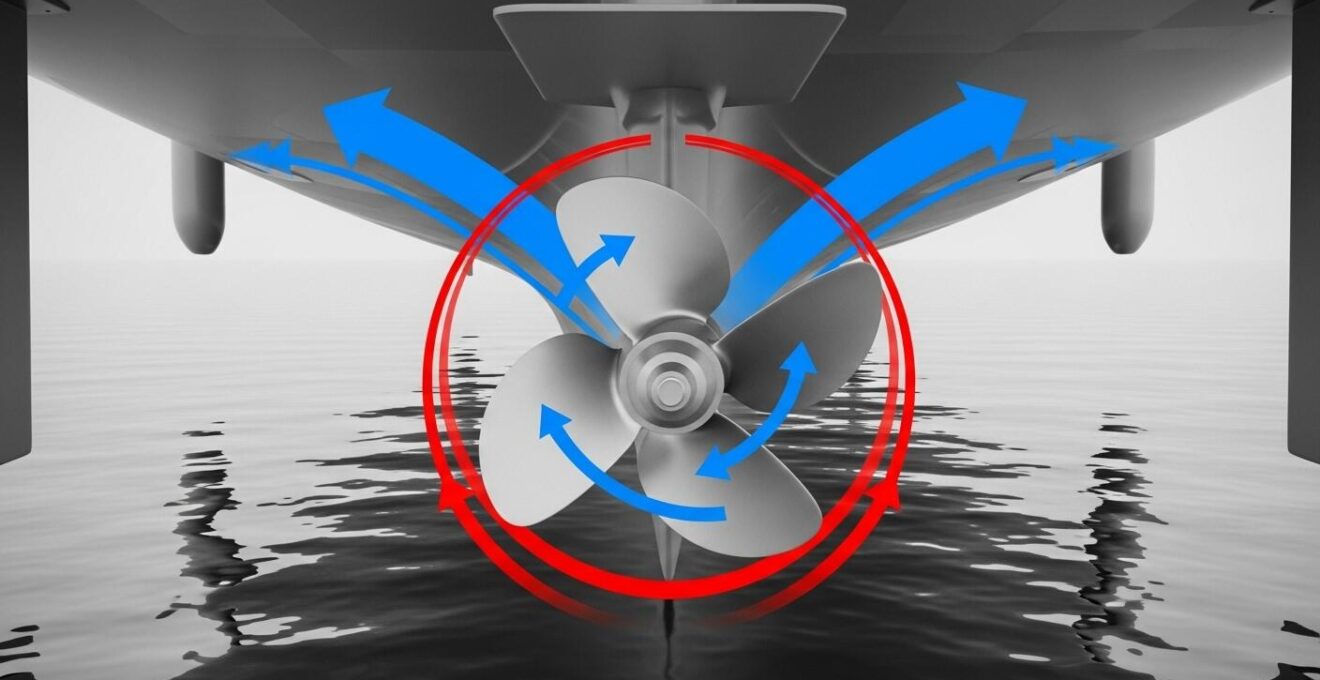

Avoir l’impression que l’arrière de son bateau « dérape » et refuse d’obéir à la barre en marche arrière est une expérience frustrante partagée par de nombreux plaisanciers. Ce phénomène n’est pas un caprice de votre navire, mais un principe physique appelé le pas de l’hélice. En termes simples, une hélice ne se contente pas de pousser l’eau vers l’arrière ; elle la visse, comme une vis dans du bois. Ce mouvement de rotation imprime une poussée latérale à la poupe du bateau, particulièrement à basse vitesse et en marche arrière.

Le sens de ce « dérapage » dépend du sens de rotation de votre hélice (dite « pas à droite » ou « pas à gauche »). Au lieu de combattre cette force, un skipper avisé apprend à l’utiliser. C’est un partenaire de danse qu’il faut savoir guider. Connaître le sens du pas de son hélice permet de prévoir de quel côté le bateau va culer. Par exemple, avec un pas à droite, la poupe aura tendance à partir sur bâbord en marche arrière. On peut alors anticiper et utiliser cette poussée pour plaquer le bateau le long d’un quai sans effort, ou pour initier un demi-tour sur place bien plus serré qu’avec le safran seul.

L’illustration ci-dessous décompose la manière dont cette force latérale peut être transformée en un outil de précision pour vos manœuvres. C’est le premier pas vers une véritable « intelligence situationnelle », où l’on compose avec les forces plutôt que de lutter contre elles.

Étude de cas : Le demi-tour sur place grâce au pas d’hélice

Un skipper doit faire demi-tour dans un chenal étroit. Sachant que son hélice a un pas à droite, il met la barre à tribord toute, puis une franche accélération en marche avant pour faire pivoter l’étrave. Il passe ensuite en marche arrière. Le safran devient inefficace, mais le pas de l’hélice prend le relais, poussant violemment la poupe sur bâbord. En alternant de courtes impulsions avant et arrière, il utilise ce « couple » pour faire pivoter le bateau sur place, réussissant une manœuvre impossible avec le seul gouvernail.

Cette maîtrise du couple de l’hélice est fondamentale. Elle transforme une contrainte en un avantage tactique, vous offrant un contrôle bien plus fin de votre bateau dans les espaces les plus restreints. C’est une technique de pilotage avancée qui, une fois assimilée, devient une seconde nature.

La garde : cette aussière magique qui vous sortira des situations les plus désespérées

Dans l’arsenal du bon manœuvrier, il existe une arme secrète, une amarre polyvalente qui agit comme un véritable couteau suisse : la garde. Souvent négligée par les débutants, elle est pourtant la clé de nombreuses manœuvres complexes et la meilleure police d’assurance contre les situations mal engagées. Une garde est une aussière qui part du bateau pour aller vers l’avant (garde montante) ou vers l’arrière (garde descendante) sur le quai. Son rôle n’est pas d’empêcher le bateau d’avancer ou de reculer, mais de contrôler son écartement par rapport au quai et de créer un point de pivot.

Son utilisation la plus « magique » est pour s’écarter d’un quai lorsque le vent vous plaque contre. En frappant une garde arrière (de la poupe du bateau vers l’avant sur le quai), en mettant la barre vers le quai et en enclenchant doucement la marche avant, on crée un point de pivot. L’avant du bateau reste collé au quai par la garde, tandis que la poussée du moteur fait pivoter la poupe et l’écarte, créant l’espace nécessaire pour partir sereinement. C’est une manœuvre contre-intuitive mais incroyablement efficace qui évite les efforts, les cris et les risques d’abîmer la coque.

La garde est aussi un outil de sécurité indispensable pour accoster avec un fort vent de travers. En envoyant d’abord une garde avant, on peut sécuriser l’étrave et laisser le vent plaquer doucement la poupe, transformant une approche stressante en un mouvement contrôlé.

Étude de cas : Sauvetage d’une manœuvre par une garde préparée

Un voilier entre dans sa place de port en marche arrière, mais une forte rafale de vent traversier le fait déraper dangereusement vers le bateau voisin. L’équipier avant, qui avait préparé une garde, la lance rapidement sur le taquet du catway. Le skipper la met immédiatement en tension. Le bateau stoppe sa dérive, pivote sur cette garde et se replace dans l’axe. La manœuvre, qui s’annonçait comme une collision, s’est terminée en douceur, uniquement grâce à cette aussière préparée à l’avance.

Maîtriser les gardes, c’est s’offrir la possibilité de contrôler son bateau avec finesse dans presque toutes les conditions. C’est l’étape supérieure dans l’art de la manœuvre, où l’on utilise la géométrie et la physique plutôt que la force brute.

Ce qu’il faut dire (et ne pas dire) sur le canal 9 de la VHF en arrivant au port

La communication radio avec la capitainerie est le prologue de votre manœuvre d’accostage. C’est un acte formel qui, bien mené, facilite grandement votre arrivée. Le canal désigné pour ce dialogue est presque universellement le canal 9 de la VHF. L’utiliser correctement est un signe de compétence et de respect du monde maritime. L’erreur la plus commune est de vouloir donner trop d’informations ou, à l’inverse, d’être trop vague.

La règle d’or est la concision. La procédure est simple : appelez le nom du port deux fois, suivi du nom de votre bateau une fois. Attendez la réponse. Une fois le contact établi, formulez votre demande de manière claire et brève. Par exemple : « Pour une place au port pour un voilier de 12 mètres, pour une nuit ». La capitainerie vous demandera les informations complémentaires si nécessaire. Il est inutile de raconter votre navigation ou de préciser que vous avez des difficultés. Soyez factuel.

Le canal 9 est strictement réservé aux communications avec les capitaineries des ports de plaisance.

– ANFR – Autorité nationale des fréquences, Guide officiel radio VHF

Quelques règles techniques sont à respecter. À proximité du port, passez votre VHF en faible puissance (1 Watt) pour éviter de brouiller les communications sur une zone trop large. Le canal 16 est réservé aux urgences et à la sécurité ; ne l’utilisez jamais pour une demande de place. Enfin, le canal 9 n’est pas un canal de discussion. Une fois les instructions reçues, un simple « Reçu, merci » suffit. Une communication professionnelle et efficace annonce un skipper organisé et compétent, ce qui peut s’avérer utile si vous avez besoin d’aide plus tard.

Accoster à Saint-Tropez un 15 août : mission impossible ?

Manœuvrer dans un port bondé, sous le regard de dizaines de badauds attablés aux terrasses, représente le test ultime pour les nerfs de nombreux plaisanciers. La pression psychologique est immense et peut transformer un bon skipper en débutant hésitant. La clé ici n’est pas tant la technique, mais la gestion du stress et la capacité à faire abstraction de l’environnement. La peur du jugement est souvent plus paralysante que le vent lui-même.

Le premier conseil est de prendre son temps. Le port n’est pas un circuit de course. N’hésitez pas à faire un tour de reconnaissance à vitesse très réduite pour analyser la place attribuée, repérer les obstacles (pendilles, autres bateaux), et visualiser votre trajectoire. Ce « ralenti contrôlé » vous permet de reprendre la main sur le tempo et de ne pas vous laisser dicter votre manœuvre par un sentiment d’urgence. Le temps que vous prenez pour observer est un investissement, pas une perte.

Témoignage : L’enfer et la fierté d’un accostage à Saint-Tropez

Un marin expérimenté raconte sa première fois dans le port de Saint-Tropez en plein mois d’août. La capitainerie lui a attribué une place minuscule entre deux super-yachts, avec un vent de travers et un public digne d’un théâtre. Il décrit le silence qui s’est fait sur le quai, la montée de sueur, puis la décision de refuser la précipitation. Il a effectué une boucle complète, a briefé son équipage avec un calme forcé, et a exécuté sa marche arrière au pas, en se concentrant uniquement sur ses repères et en ignorant les regards. La manœuvre, finalement réussie, lui a valu des applaudissements, mais il retient surtout la leçon : la plus grande victoire fut de maîtriser son propre stress avant de maîtriser son bateau.

Il est également crucial d’apprendre à dire non. Si la place qui vous est assignée vous semble trop dangereuse ou au-dessus de vos compétences dans les conditions du moment, vous avez le droit de la refuser poliment. Mieux vaut passer pour trop prudent que de causer des milliers d’euros de dégâts. Enfin, concentrez-vous sur votre équipage. Une communication calme et des encouragements mutuels créent une bulle de sérénité qui vous isole de la pression extérieure. Votre seul public, c’est votre équipe.

Comment utiliser le courant pour réussir sa manœuvre de port à tous les coups

Parmi les forces invisibles qui régissent les manœuvres de port, le courant est souvent le plus puissant et le plus déroutant. Contrairement au vent, qui agit sur les superstructures (le fardage), le courant agit sur la coque, sur la partie immergée du bateau. Tenter de manœuvrer contre un fort courant sans l’avoir anticipé est une bataille souvent perdue d’avance. La clé, encore une fois, est de transformer cette contrainte en un allié de poids.

La règle fondamentale est d’observer avant d’agir. En arrivant près du port, prenez le temps de regarder l’eau autour d’une bouée ou d’un poteau fixe. Le sillage qu’elle forme vous indiquera instantanément la direction et la force approximative du courant. Une fois cette information acquise, le principe directeur est simple : dans la mesure du possible, effectuez toujours la phase finale de votre accostage face au courant. Cela vous offre un frein naturel et un contrôle directionnel incomparable. Arriver en étant poussé par le courant vous fait perdre toute maîtrise de votre vitesse et de votre trajectoire à la seconde où vous coupez les gaz.

Toujours finir face au courant ou au vent pour garder un frein naturel et mieux contrôler sa manœuvre.

– Expert en navigation portuaire, Les manœuvres d’accostage, Séminaire André Simpson

Lorsque le courant est traversier (de côté), il faut apprendre à « marcher en crabe ». Cela consiste à orienter l’étrave de votre bateau légèrement dans le courant pour compenser la dérive. L’angle à donner dépend de la force du courant et de votre vitesse. Un petit test loin des obstacles permet de trouver rapidement le bon angle pour suivre une trajectoire rectiligne. Bien utilisé, ce courant traversier peut même devenir un avantage, en venant délicatement plaquer votre bateau contre le quai, achevant votre manœuvre avec une douceur surprenante.

Le propulseur d’étrave est-il un gadget ou un équipement de sécurité indispensable ?

Le débat fait rage sur les pontons : le propulseur d’étrave est-il un aveu de faiblesse ou un outil intelligent ? La réalité est nuancée. Cet équipement, qui consiste en une petite hélice transversale à l’avant du bateau, permet de pousser l’étrave sur bâbord ou tribord. Il offre une aide précieuse pour contrer le vent lors d’une manœuvre délicate ou pour faire pivoter le bateau dans un espace restreint. Il ne faut cependant pas le voir comme une solution magique qui remplace la compétence du skipper.

Considéré à juste titre comme un équipement de sécurité active, le propulseur peut éviter une collision imminente ou faciliter un départ difficile avec un fort vent de travers. Il permet de corriger une erreur ou de compenser une rafale imprévue. Cependant, une dépendance excessive à son égard peut conduire à une perte des compétences fondamentales de manœuvre. Un bon skipper doit savoir accoster sans propulseur ; ce dernier n’est qu’un joker à utiliser à bon escient.

Le propulseur d’étrave est un outil de sécurité active qui évite les collisions et facilite les manœuvres en espaces restreints.

– Expert nautique comptoir nautique, Guide propulseur d’étrave

L’utilisation correcte du propulseur se fait par impulsions brèves et précises. Le laisser tourner en continu viderait rapidement les batteries et risquerait de le faire surchauffer. Il est également important de noter que son efficacité diminue considérablement si le bateau a de l’erre (de la vitesse). C’est un outil de précision pour les manœuvres à très basse vitesse. Le propulseur d’étrave n’est donc ni un gadget, ni une solution miracle. C’est un assistant précieux qui, utilisé intelligemment, apporte un gain significatif en confort et en sécurité, sans jamais se substituer à la maîtrise des fondamentaux.

À retenir

- La préparation et un briefing clair de l’équipage sont le fondement d’une manœuvre de port sereine.

- Le pas d’hélice et le courant sont des forces à utiliser comme des alliés, et non à combattre.

- Les gardes sont des outils polyvalents pour pivoter, s’écarter ou sécuriser un accostage délicat.

- La gestion du stress et une communication VHF concise sont des compétences aussi importantes que le pilotage.

La voile facile : comment manœuvrer votre voilier sans effort et en toute confiance

Arriver ou partir d’un mouillage ou d’un quai à la seule force du vent est souvent perçu comme l’apanage des marins d’exception. Pourtant, avec de la méthode et une bonne compréhension des principes, la manœuvre à la voile est une compétence accessible qui procure une satisfaction et une confiance immenses. Elle incarne la forme la plus pure de la « chorégraphie nautique », un dialogue silencieux et subtil entre le bateau, le vent et le skipper. Le secret réside dans la maîtrise de l’erre, cette énergie cinétique que le bateau conserve une fois que les voiles ne sont plus propulsives.

Pour une arrivée, l’approche se fait idéalement face au vent, à très faible allure. En arrivant près de la place, on choque la grand-voile qui se met à fasseyer, agissant comme un frein aérodynamique. Le bateau continue sur son erre, et c’est cette inertie qu’il faut juger pour venir s’arrêter en douceur exactement là où on le souhaite. C’est un exercice de timing et d’anticipation qui demande de la pratique dans un endroit dégagé pour bien « sentir » son bateau.

Pour un départ, la technique consiste à utiliser le foc ou la grand-voile pour faire pivoter le bateau. Par exemple, pour s’écarter d’un quai, on peut hisser la grand-voile et la border légèrement. La poussée fera abattre le bateau et l’écartera, permettant ensuite de prendre de la vitesse. Dans toutes les manœuvres à la voile, la lenteur est votre amie. Chaque mouvement doit être décomposé et exécuté sans précipitation. C’est l’antithèse de la manœuvre au moteur, souvent plus brutale ; c’est un art de la finesse.

En définitive, la confiance dans les manœuvres de port ne s’acquiert pas en espérant ne jamais faire d’erreur, mais en construisant un système fiable basé sur la préparation, l’observation et la connaissance de son navire. Évaluez dès maintenant les points de votre préparation qui peuvent être améliorés pour transformer votre prochaine arrivée au port en un moment de fierté.